作为重庆钢铁能源环保部创新团队的一员,曾以为基层技术员的工作就是按部就班地执行指令。但通过参与自主管理实践,逐渐发现:当团队被赋予主动思考、自主决策的空间时,迸发出的创造力远超想象。

从“等指令”到“找问题”:思维转变的起点

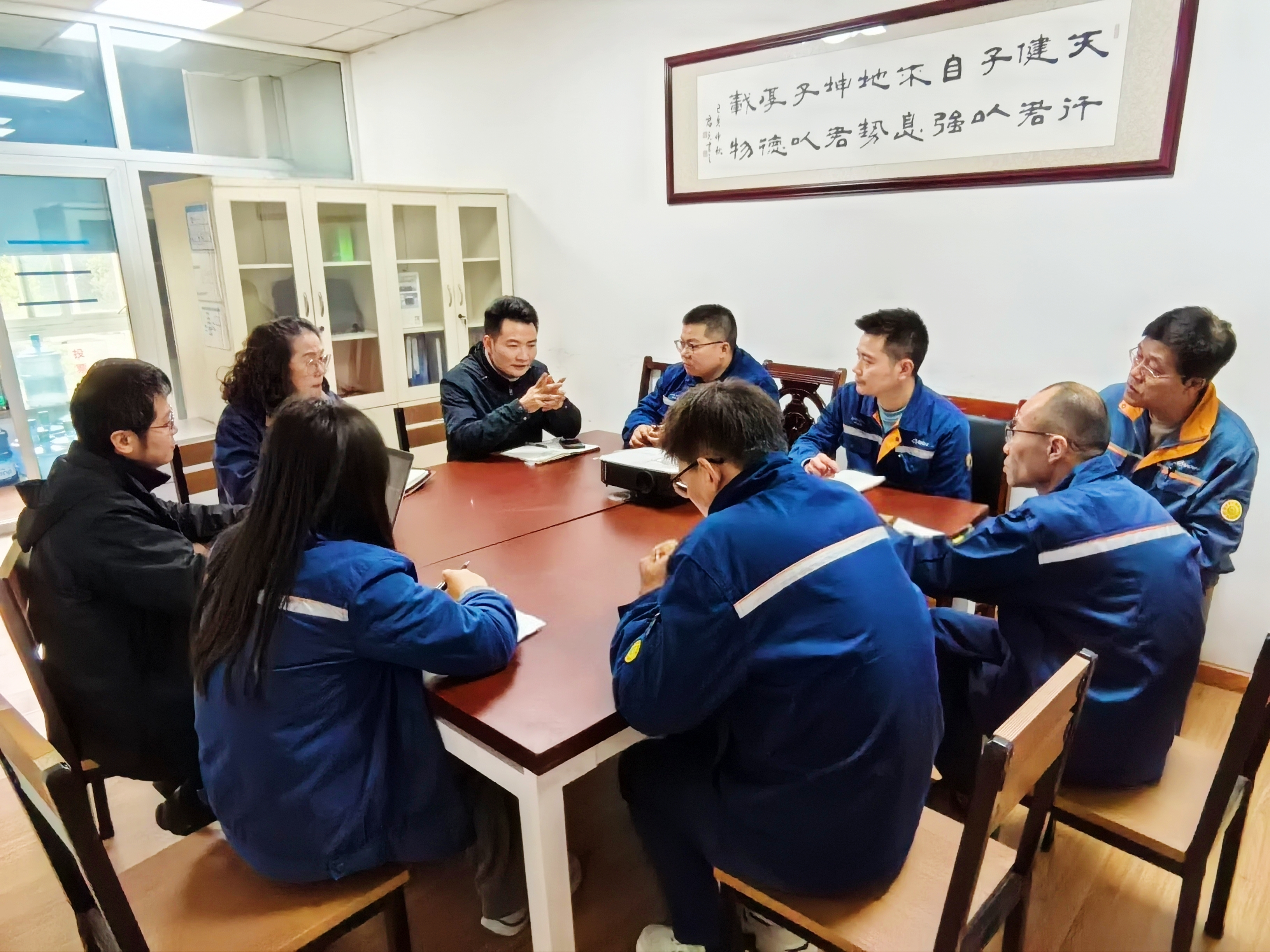

过去,大家习惯了“上级布置任务—我们执行”的模式。但焦化废水处理的技术瓶颈长期困扰生产,大家心里都憋着一股劲:“为什么不能主动解决这个问题?”于是,团队主动提出“用生物技术破局”的课题。起初,有人担心“越权”,但领导的一句“问题就是你们的战场”让我们豁然开朗。

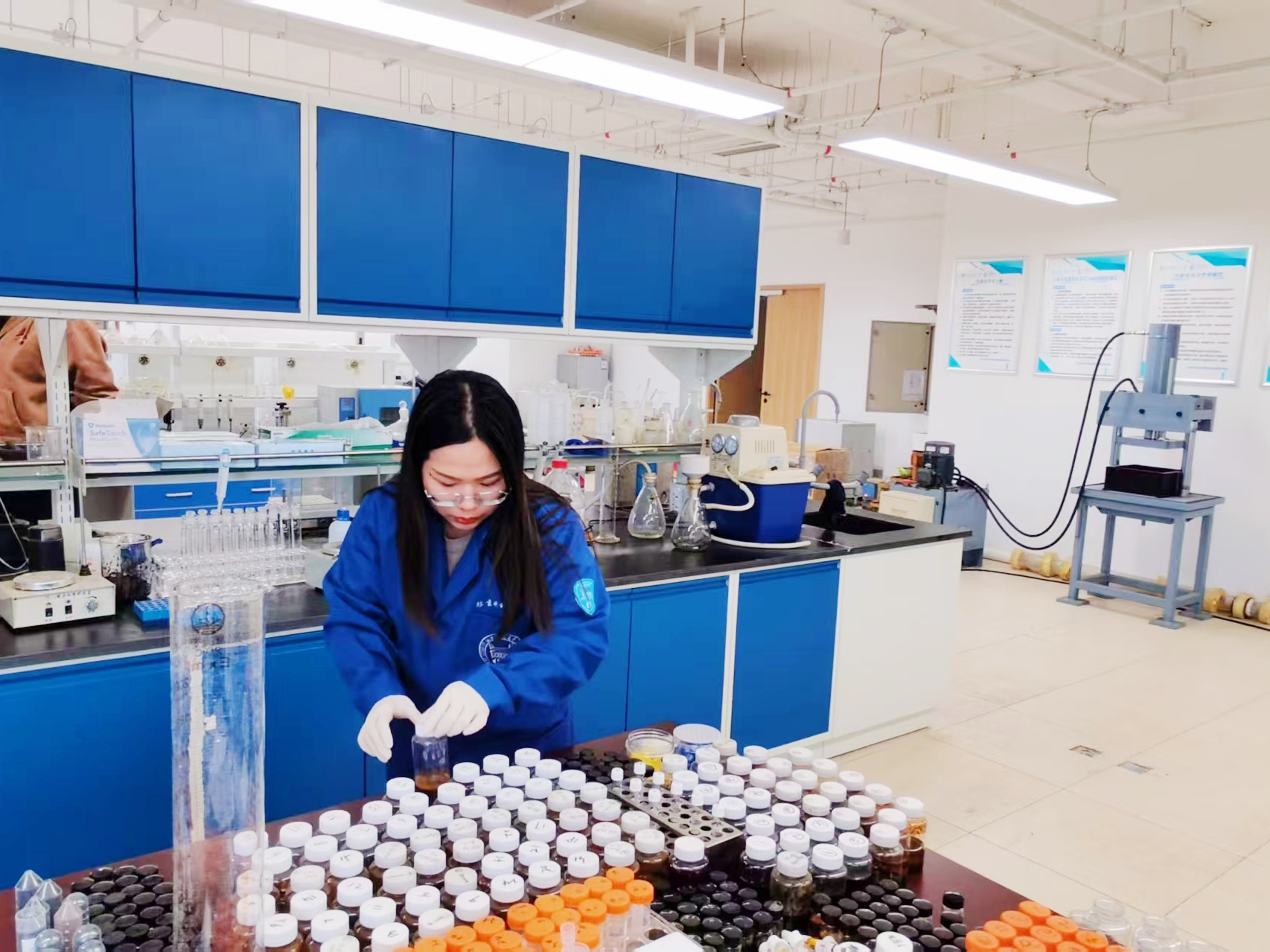

记得第一次技术沙龙上,大家围绕废水处理效率争论不休。环保助理工程师冉玉芳提出:“芬顿反应预处理或许能提升废水可生化性!”这个设想最初被质疑“成本太高”,但团队没有放弃。分组验证参数,反复测试,最终将COD去除率提升了40%。这次尝试让我们明白:自主管理不是“单打独斗”,而是用集体的智慧把“不可能”变成“可能”。

从“试错”到“突破”:在问题中寻找答案

菌种适应是项目中最艰难的阶段。实验室筛选的X5菌株在模拟废水中表现优异,却在真实废水中“水土不服”。那段时间,我们24小时巡回观察菌群,半夜轮班记录数据。有人提议:“不如逐步用真实废水替代模拟液,让菌群慢慢适应?”这个看似笨办法的策略,竟真的驯化出耐受高毒性的菌株。三个月后,氨氮去除率突破80%,团队欢呼的那一刻,深刻体会到:自主管理的核心不是“不犯错”,而是“从错误中迭代出更优解”。

从“技术员”到“多面手”:个人与团队的双向成长

自主管理打破了专业壁垒。过去,大家只会埋头做实验,现在却要学数据分析、项目管理,甚至和设备部门沟通调试系统。一次中试设备故障导致pH值异常,紧急排查时发现传感器校准偏差。虽然耽误了进度,却意外发现菌株在酸性环境下的耐受极限。技术员喻浩感慨:“以前遇到问题就找上级,现在学会了先自己分析根源。”这种“问题驱动”的成长模式,让团队8人考取了专业认证,3人成为跨领域项目负责人。

更自豪的是“创新积分制”的推行。冉玉芳因主导菌株基因测序技术,不仅获得该公司嘉奖,还登上行业论坛分享经验。她说:“以前觉得创新是专家的事,现在发现,一线经验才是技术革新的土壤。”这种“被看见”的激励,让团队从“完成任务”转向“创造价值”。

自主管理是“信任”与“责任”的双向奔赴

三年实践,收获的不仅是技术专利和成本节约,更是一种思维的重塑。领导层敢于放权,团队勇于担责,这种信任关系让每个人都能“跳出来看全局”。比如,通过响应面法优化药剂投加量时,不仅要算经济账,还要考虑环保合规性,这种多维度的思考能力,是传统管理模式难以培养的。

如今,大家意见问题总会先问:“我们的创新点在哪里?”这种主动意识,正是自主管理赋予的最大财富。正如一位成员所说:“以前是按图纸造零件,现在是自己设计蓝图。”当基层员工从“执行者”变为“创造者”,企业高质量发展的引擎便真正被点燃了。

这条路,大家仍在探索。但可以肯定的是:自主管理不是一场运动,而是一种让平凡人成就不平凡的文化基因。(武芳)